温州市魏樟庆工作室活动纪要(2014-7)

本工作室于2014年12月28日在温州八中举行了第七次集中活动,时间一天,参加的人员有:卓高峰(助理)、黄笑虹、叶夏、刘文君、薛丽丹、曾珍、朱志法、彭小平、陈晔、赵旭初。

一、活动内容

本工作室成员温州八中陈晔老师的公开课《生产生活中的含氮化合物》,以及评课活动。

本工作室主持人乐清中学魏樟庆老师的专题讲座《观念建构与学生认识发展》。

讨论工作室成员永嘉永临中学曾珍老师的浙师大教育硕士开题报告《高中化学离子反应的观念建构及其教学研究》

二、关于物质转化观念建构的一些共识

1.核心知识

2.背景知识

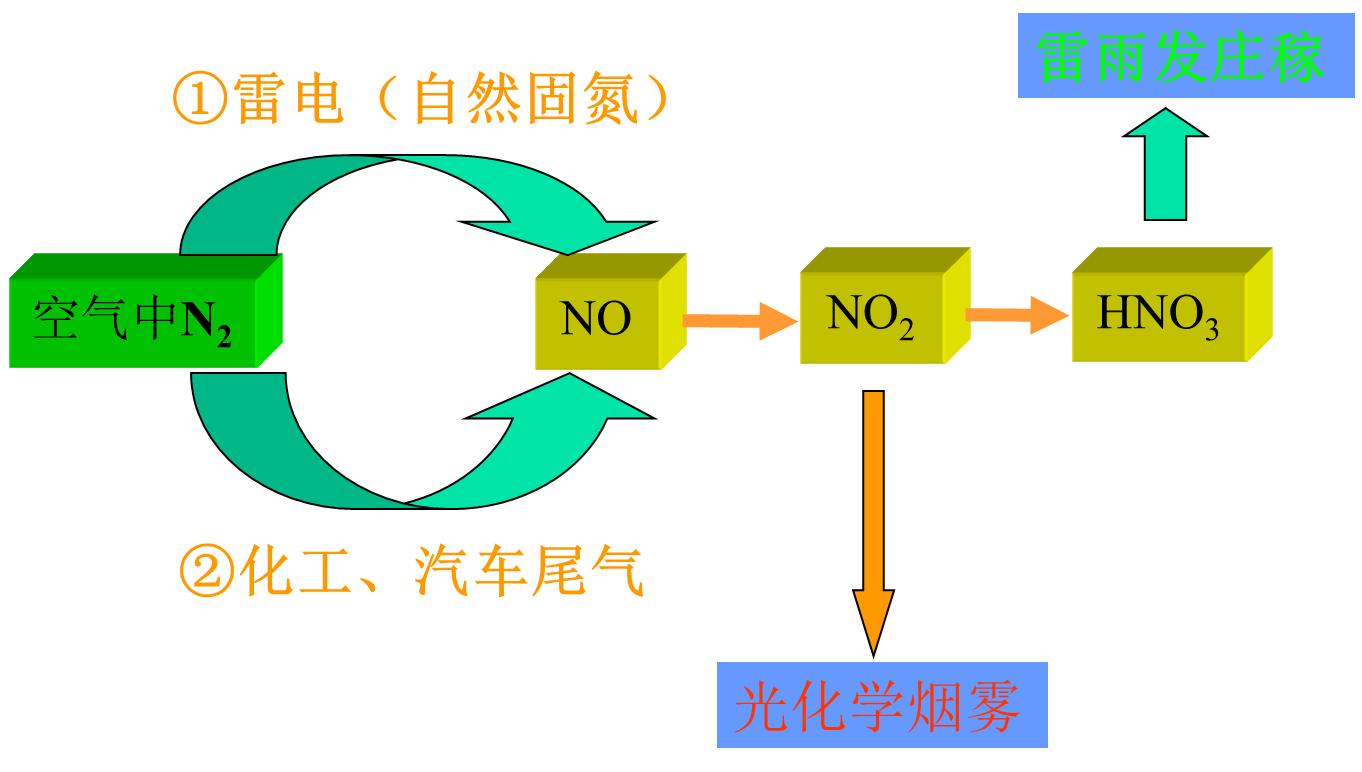

自然界中氮的转化、工业生产中氮的转化、氮肥的使用利弊讨论

3.教学设计

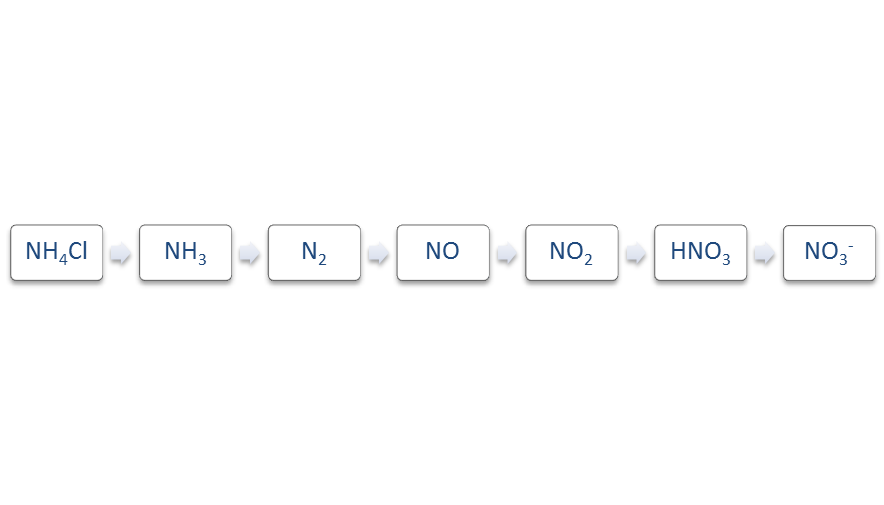

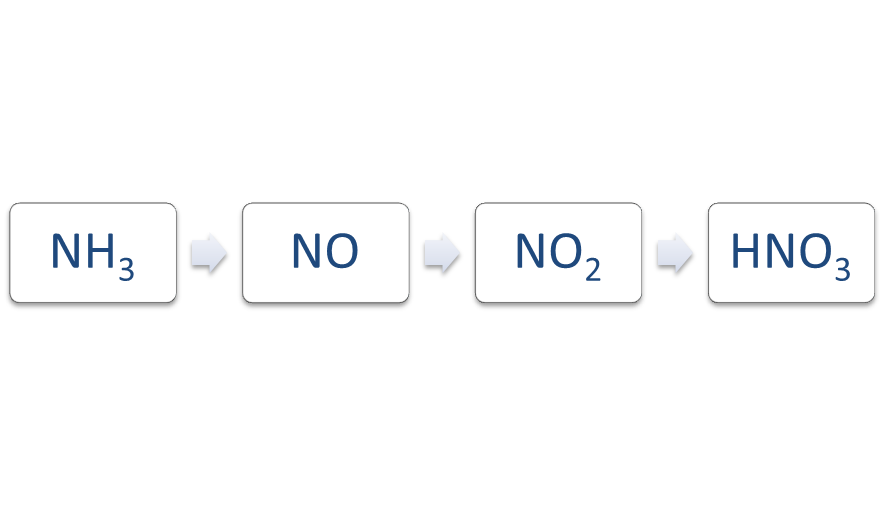

(1) 氮氧化物的产生及转化,巴氮氧化物的转化与三种固氮(生物固氮、自然固氮和化学固氮)结合起来,教学线索如下:

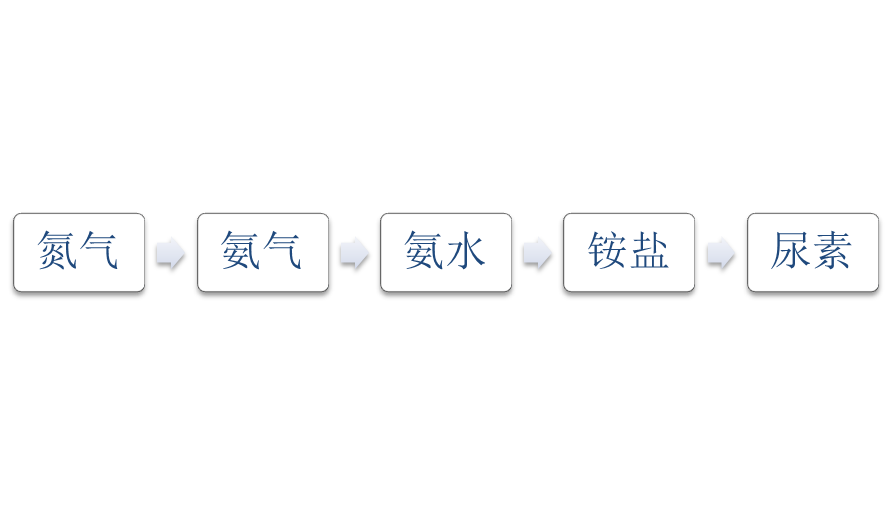

(2) 氮肥的生产和使用,把氨和铵盐的性质嵌入氮肥的生产和使用中。

² 氨(NH3)的性质(溶解性、碱性、还原性)

² 铵盐(NH4+)的性质

氮肥的生产:德国化学家哈伯于1909年设计出了第一套合成氨装置;德国化学工程师博施将合成氨走出实验室实现工业化生产。哈伯和博施先后获得了1918年度和1932年度的诺贝尔化学奖。2007年度诺贝尔化学奖授予了德国化学家格哈德·埃特尔(Gerhard Ertl),理由是他发现了哈伯-博施法合成氨的作用机理,并以此为开端推动了表面化学动力学的发展。

氮肥的使用:①绝大部分农作物不能直接吸收空气中的氮,必须转化为化合态的氮,工业上转化为NH3;②探究NH3的性质,氨气不能直接作为化肥,而氨水的运输、储存、使用都不方便,且容易伤害农作物;③探究铵盐的性质,讨论NH4Cl和(NH4)2SO4作为化肥的合理性和弊端(如不稳定性、土壤酸化板结、水体富营养化等);④转化为有机氮——尿素,既能为农作物提供氮,又能规避铵盐的弊端。

(3) 硝酸性质

² HNO3酸的通性(不是主要的)

² HNO3强氧化性(氮元素的+5价最高价),浓硝酸的还原产物是NO2、稀硝酸的还原产物是NO。

² HNO3的不稳定性。

三、化学中的主要观念

• 化学观念

– 所谓化学观念就是指学生在化学学习过程中,它是学生通过化学学习后在头脑中留存的,在考察相关的化学问题时所具有的基本的概括性认识。

• 科学素养有4个层面的6个要素构成

– 意识层面——科学精神

– 哲学层面——科学观念

– 认知层面——科学知识

– 行为层面——科学态度、科学方法、科学实践能力

• 科学观念

– 尺度与结构、系统与相互作用、稳定性、变化的形式 、能量、演化。

• 化学核心观念

– 化学研究的物质层次、化学中的相互作用、化学反应的速率方向和限度、化学变化的形式、化学反应中的能量变化、化学演化(或进化)。